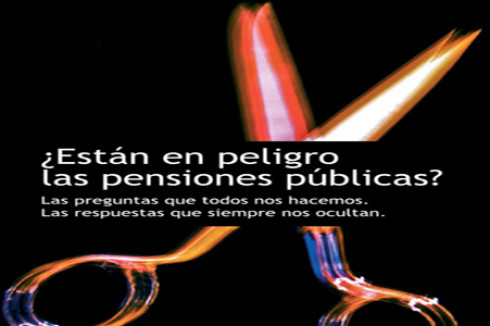

El tradicional debate sobre la sostenibilidad de las pensiones adquirió en los primeros años noventa tintes alarmistas. Los sectores que reclamaban una enmienda a la totalidad señalaban literalmente que el actual sistema de pensiones era un enfermo terminal que, en pocos años, entraría en quiebra o arrastraría a las finanzas públicas a unos niveles de déficit monstruosos. Se publicaban o se anunciaban múltiples estudios, generalmente esponsorizados por las grandes instituciones financieras, donde se preconizaba directamente el paso a un sistema de capitalización, como única terapia.

Nosotros estábamos convencidos que el análisis era exagerado y la terapia indeseable. No éramos indiferentes a los problemas estructurales y habíamos ya demostrado que teníamos el compromiso de hacerles frente y éramos plenamente conocedores de que, sin reformas razonables, a medio y largo plazo, la situación podía llegar a ser insostenible: Los cambios demográficos y las transformaciones de nuestro mercado de trabajo exigían un análisis a fondo de las consecuencias que acarrearían en el sistema de pensiones y demandaban una voluntad reformista sostenida en el tiempo. En el fondo, queríamos continuar las iniciativas de reforma iniciadas en solitario en 1985, con el mayor consenso social y político posible. Sabíamos que las pensiones públicas tampoco pervivirían carentes de una amplia legitimación, y esa era la que buscábamos y esperábamos que sería posible lograr si todos se avenían a estudiar rigurosamente los problemas y las alternativas.

El 90% del tiempo y las energías de aquel largo año no se consumió en conciliábulos políticos, sino en el acopio de estudios económicos, actuariales y de derecho comparado, que pudieran y pudieron apartar una base sólida a propuestas moderadas, tendentes a realizar cambios en el sistema y a rechazar el cambio de sistema, que tan intempestivamente era defendido por los sectores más ultraliberales.

Las pensiones" />

Las pensiones" />