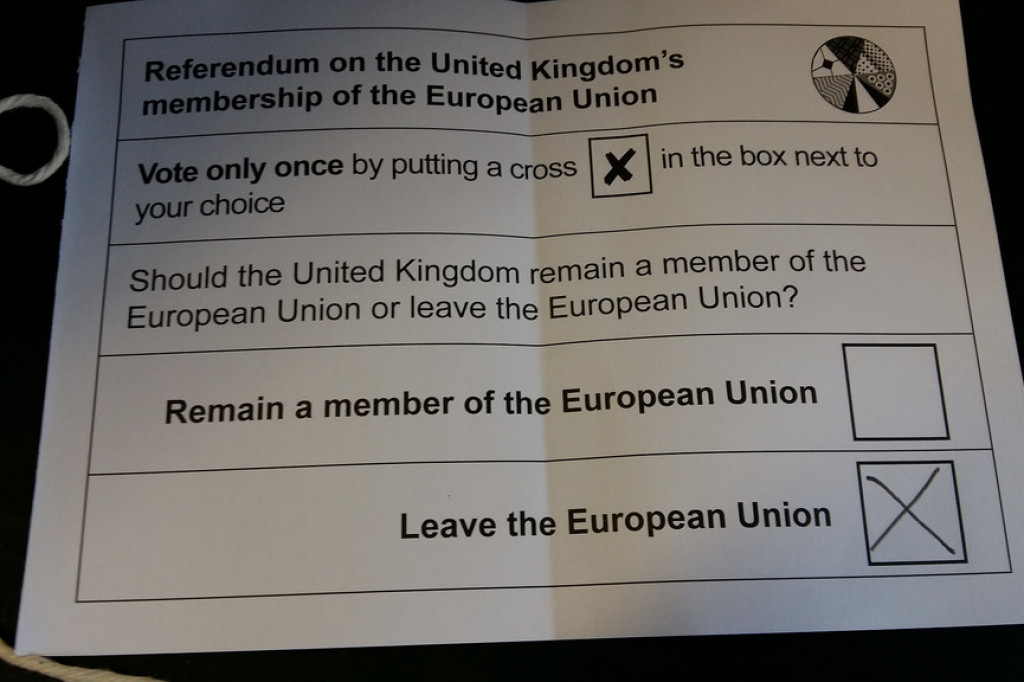

El pasado 23 de junio la ciudadanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (denominación oficial de dicho Estado) decidía abandonar la Unión Europea. El 24 de junio, al conocerse los resultados, la bolsa británica vivía un día negro, acompañado de un descenso en la cotización de la Libra esterlina, que ha colocado a la divisa de las islas a la par que el euro, cuando no se ha cumplido un mes del referéndum. Ese fin de semana el término más buscado en Google por los usuarios británicos era "Unión Europea". En menos de diez días, casi cuatro millones de británicos presentaban una petición en el Parlamento para repetir la consulta.

Esta sucesión de hechos no puede entenderse sin analizar el clima político y la penosa calidad del debate público vivido en el Reino Unido en los últimos años, en torno a lo que es y significa pertenecer a la Unión Europea. Tampoco sin atender a la historia de la vinculación británica con este proyecto y su euroescepticismo estructural.

Los británicos no formaron parte del grupo de países que alumbraron la Comunidad del Carbón y del Acero, (CECA) un movimiento destinado a prevenir la repetición de un conflicto armado a nivel europeo que lideraron Francia y Alemania. Sin embargo los británicos fueron uno de los grandes actores de la segunda guerra mundial, decisivos en la victoria contra los nazis. La CECA evolucionó y en 1973 dio lugar a la Comunidad Económica Europea de la que UK si fue miembro fundador. En 1992 igualmente formó parte de los Estados que formaron la Unión Europea.

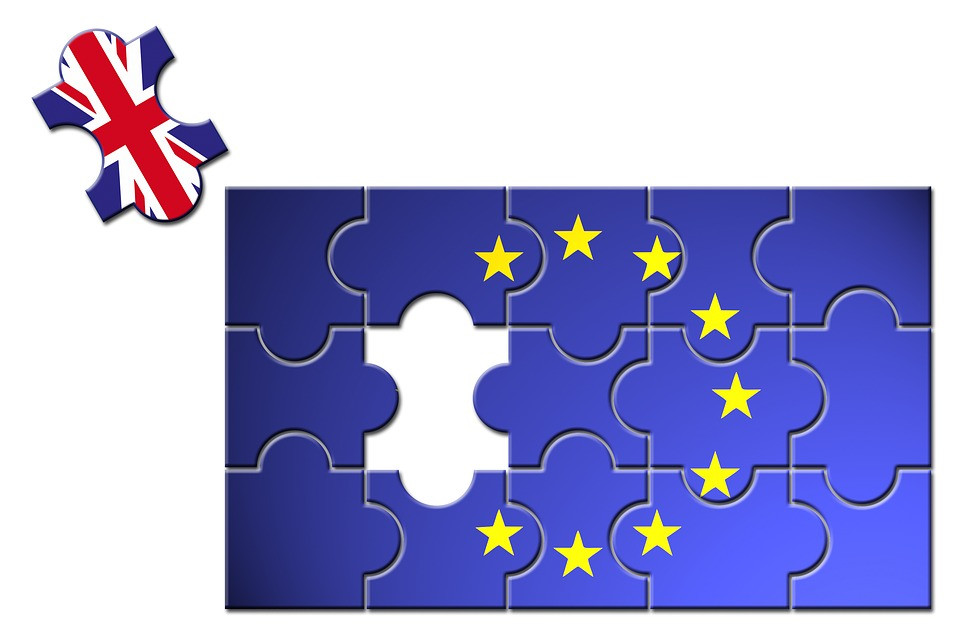

Sin embargo la fórmula elegida para participar en el club revela que el matrimonio entre las Islas Británicas y la Unión ha sido siempre más una cuestión de conveniencia que de amor. Este Estado es el único de los fundadores del club europeo que no adoptó el euro ni se adhirió al tratado de Schengen. Tampoco suscribió el 2011 el pacto de estabilidad presupuestaria. No es de extrañar que este "humus" animase al populismo más descarnado a utilizar la Unión Europea para explicar mucho más que el problema generado en todos los países europeos por la crisis económica y financiera, o la crisis de los refugiados.

Socios de extrañas costumbres y poco de fiar

La idea era tan simple como atractiva. Participar en un club formado por socios tan heterodoxos como la UE, por miembros muy alejados del nivel que un verdadero británico exige en un verdadero club, por socios de extrañas costumbres y de poco fiar era la explicación perfecta para entender el porqué de un declive que comenzó mucho antes. El imperio venía perdiendo peso e influencia precisamente desde el final de la segunda guerra mundial. Sus ciudadanos no acaban de entender ni asumir que el modelo colonial en el que se basó su esplendor en las décadas doradas es insostenible en el mundo global, abierto y conectado de hoy.